Ciencia y magia

El nuevo espíritu inquisitivo, que

puede considerarse como parte de la mentalidad burguesa, produjo un

cuestionamiento general de la sabiduría medieval, basada en el criterio de

autoridad, y expresada en aforismos como «magister dixit» («el maestro

lo ha dicho») o «Roma locuta, causa finita» («Roma ha hablado, la

cuestión está terminada»).

Nació así, ya en la Baja Edad Media, la

investigación empírica de la naturaleza, aunque al menos hasta la Ilustración convivió

con elementos que hoy nos sorprenden y que tendemos a calificar de

irracionales: figuras como Paracelso (el constructor de la yatroquímica)

o Nostradamus (respetadísimo

por todos los reyes de Europa), que reclaman conocimientos mistéricos, son tan

representativas del Renacimiento científico como el cirujano militar Ambroise Paré o

el constructor de autómatas Juanelo Turriano.

Los problemas que llevaron a la muerte a Giordano Bruno o Miguel Servet son

justamente la no separación de las esferas de la ciencia y la religión.

Casos menos trágicos, pero que hacen

ver cómo no había una evidente separación entre el mundo de la ciencia y el de

conocimientos menos metódicos son el deJohannes Kepler o John Dee,

que se ganaban la vida como astrólogos, lo que les permitió acercarse al poder

además de desarrollar otra faceta más científica de su producción intelectual,

o el del propio Isaac Newton que, en este caso de forma

oculta, tenía su lado oscuro relacionado con la alquimia.

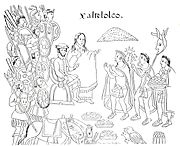

El choque cultural entre los diversos

pueblos del mundo (europeos, americanos, asiáticos, africanos) llevó a que las

diferentes civilizaciones explotaran la credulidad y la condición «poco

civilizada» que indefectiblemente asignaban a los otros, a partir de la

predicción de eclipses, las técnicas antisísmicas, los hábitos higiénicos, las

novedosas armas, los conocimientos sobre especies vegetales y animales, el uso

de tecnologías nunca vistas por el otro. En algunos casos los «otros» fueron

considerados dioses y en otros casos, animales.

El Chimborazo estudiado por Alexander von Humboldt (1805), el descubridor científico del Nuevo Mundo, según Simón Bolívar y, además de un perfecto ilustrado y una figura pre-romántica, uno de los últimos científicos humanistas: a la

vez explorador, geógráfo, oceanógrafo, geólogo, botánico, demógrafo,

diplomático y amigo de los mejores poetas de su tiempo. Su expedición a América

enviado por Carlos IV (con motivo de la cual se entrevista con José Celestino Mutis en Bogotá) pudo haber sido uno de los episodios más decisivos de la

ciencia en la Monarquía Hispánica, cada vez más implicada en proyectos punteros

que implicaban a ambos lados del Atlántico (como la expedición Balmis, que

difundió la vacuna de la viruela), pero debido a la crisis final del Antiguo

Régimen (que también lo fue de la mayor parte del régimen colonial español) la

publicación de sus hallazgos no pudo ser aprovechada por sus promotores y más

bien aprovechó a una potencia emergente: los recién nacidos Estados Unidos. Sus

investigaciones, como otras coetáneas, es muestra de que por fin una percepción

científica de la Tierra estaba esbozándose en esos últimos años de la Edad

Moderna, con las expediciones de Cook, La Pérouse, Malaspina y los trabajos de determinación del Sistema Métrico.

La presencia de lo sobrenatural en la

vida cotidiana era admitida por todas las esferas sociales, incluyendo

movilizaciones colectivas de miedo, como la caza de brujas,

más cruel e irracional en el norte europeo (supuestamente más

"moderno") y en las colonias británicas, que en el sur (supuestamente

más "atrasado") y en las colonias iberoamericanas.

La

percepción popular de los complicados debates teológicos estaba muy lejos de

ser racional, en un mundo mayoritariamente iletrado (incluso con el esfuerzo

divulgador de la escritura hecho por la Reforma gracias a la imprenta), y

producía casos en los que la persecución inquisitorial se encontraba buscando

herejías inexistentes, que los acusados eran incapaces de elaborar por sí

mismos. La

comparación con otras civilizaciones tampoco deja a la occidental en mejor

lugar: la experiencia en Estambul de la lady inglesa Mary Montagu en

fechas tan avanzadas como la primera mitad del siglo XVIII (que la permitió

comparar a los effendi otomanos con pensadores tan

secularizados como Alexander Pope o Jonathan Swift)

es lo suficientemente ilustrativa.

1543 fue un año en el

que aparecieron dos obras trascendentales: Nicolás Copérnico postuló por primera vez el Heliocentrismo cuestionando

así el Geocentrismo del griego Tolomeo,

mientras queAndrés Vesalio revisó la anatomía de Galeno. La senda

abierta por ambos fue fructífera: en Física y Astronomía, los aportes

acumulados de Tycho Brahe, Galileo Galilei y Johannes Kepler cambiaron

la visión del universo, mientras que lo propio hacían en la Medicina Miguel Servet, William Harvey y Marcello

Malpighi, entre otros. Toda una escuela de matemáticos italianos,

como Bonaventura Cavalieri, prepararon las

herramientas matemáticas necesarias para que Isaac Newton postulara

de manera científica la Ley de la gravedad, con la publicación de los Principios

matemáticos de filosofía natural en 1687.

Fue determinante para la construcción

de la ciencia moderna la comunicación entre científicos que permitía el

intercambio epistolar (fue particularmente enriquecedora la correspondencia de

Newton con Leibniz),

la publicación y la institucionalización (Royal Academy, Academia de Ciencias Francesa). Pero sería

erróneo considerar que la sucesión de descubrimientos y el enlace de biografías

de científicos conducía inevitablemente al nuevo paradigma.

La resistencia al cambio era o parecía tan fuerte como las (no tan evidentes)

pruebas de la nueva visión de la naturaleza: Tycho Brahe hizo jurar a Kepler no

pasarse al bando copernicano; éste tuvo que hacer un costosísimo ejercicio de

honestidad científica para defraudar a su maestro y a sus propias

preconcepciones místicas de la armonía celestial; la retractación de Galileo

no fue tan insincera como la visión romántica nos puede hacer creer, pues él

mismo tenía un verdadero problema de conciliación de su fe con el testimonio de

su razón y sus sentidos; el mismo Giovanni Cassini,

que había sido capaz de la extraordinaria proeza de convertir en reloj a los

satélites de Júpiter (lo que permitió dar la primera estimación de la velocidad de la luz), jamás llegó a aceptar

semejante posibilidad. Para ello era necesaria una verdadera Revolución científica no muy alejada de

las revoluciones social o política que la sostuvieron.

El siglo XVIII representó un avance

de otra disciplinas fundamentales, como fueron la química o

las ciencias biológicas, con no menos trabas conceptuales. Hasta que Lavoisier no

dio el impulso definitivo a la nomenclatura sistemática y la cuantificación de

la disciplina (1789),no

se superaron extrañas teorías como la del flogisto,

que querían conciliar los nuevos datos experimentales con las viejas

concepciones alquímicas o derivadas del concepto de elemento clásico griego. Las

sistematizaciones taxonómicas de Buffon o Linneo también

fueron esenciales, pero hubo que esperar hasta mucho más tarde para desmentir

teorías como la generación espontánea o integrar la microscopía que

se venía desarrollando desde el siglo XVII (Leeuwenhoek). La

secularización de la ciencia no llegó a producirse nunca del todo (como

comprobó más tarde Darwin), pero al menos Laplace pudo atreverse a replicar a Napoleón, cuando éste le preguntó qué papel le

reservaba a Dios en el Universo, que no había tenido necesidad de tal

hipótesis.

Las novedades económicas que el

desarrollo del capitalismo comercial trajo consigo, provocó la aparición de la

primera literatura económica, cuyos primeros testimonios fueron los mercantilistasespañoles

(Tomás de Mercado, Sancho de

Moncada). La definición de una doctrina económica con pretensiones más

científicas (que realmente no pasaba de ser un sencillo aparato matemático, que

no rivalizaba con el de otras ciencias) debió esperar a la Fisiocracia de Quesnay (Tableau

Economique, 1758), que, en oposición a la obsesión intervencionista del

mercantilismo, propone lalibertad económica (el laissez faire)

y una simplificación fiscal, sobre la base de que es la tierra la única fuerza

productiva. En 1776, el escocés Adam Smith da

el certificado de nacimiento a la moderna economía con

su libro La riqueza de las naciones, rápidamente divulgado

por Jean Baptiste Say o Jovellanos,

y que aún sigue siendo considerada como la Biblia del liberalismo económico.

Hecho Por: Kenneth Carbajal

No hay comentarios.:

Publicar un comentario